Page 25 - Le parc des Laurentides

P. 25

À partir de la fin de la guerre, la direction du parc est consciente

qu’il faut maintenir les conditions de pêche afin de pouvoir continuer

de se vanter de n’y trouver que des poissons indigènes sans être

contraint de faire appel à la pisciculture pour rétablir les populations.

Pour ce faire, elle doit ouvrir de nouveaux lacs, comme le recommandent

les biologistes. Elle doit également maintenir un contrôle serré de l’accès

à un nombre restreint de pêcheurs pour chaque territoire et du respect

des règlements concernant la pêche uniquement à la mouche et les

limites de prises autorisées. En 1948, le surintendant, Gustave Bédard,

revient avec l’idée d’une station biologique permanente pour protéger

l’investissement dans les installations du parc et assurer son avenir, une

recommandation qui ne semble pas s’être concrétisée.

Dans le cas des autres espèces animales du parc, la politique d’in-

terdiction de la chasse persiste, même pour des animaux dont les

comportements sont parfois nuisibles. Le cas du castor a déjà été

évoqué dans ses effets sur les populations de truites, auxquels s’ajoutent

les inondations et l’érosion des routes qui nuisent à la circulation dans

le parc. Celui de l’ours demeure ambigu dans la mesure où certains sont

quasi domestiqués et font le plaisir des visiteurs qui les nourrissent lors

de leurs présences récurrentes. Par contre, s’ils prolifèrent, ils peuvent

devenir agressifs et se livrer à du pillage destructeur, ce qui conduit

à leur élimination. Il en est de même des loups lorsque leur population

augmente trop. La gestion de la faune dans leur cas se fonde sur une

évaluation subjective de la nuisance et des risques pour les visiteurs.

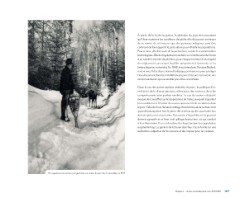

Un raquetteur rencontre un orignal dans un sentier du parc des Laurentides, en 1947

Chapitre 3. Un parc accessible par la route, 1930-1960 127

qu’il faut maintenir les conditions de pêche afin de pouvoir continuer

de se vanter de n’y trouver que des poissons indigènes sans être

contraint de faire appel à la pisciculture pour rétablir les populations.

Pour ce faire, elle doit ouvrir de nouveaux lacs, comme le recommandent

les biologistes. Elle doit également maintenir un contrôle serré de l’accès

à un nombre restreint de pêcheurs pour chaque territoire et du respect

des règlements concernant la pêche uniquement à la mouche et les

limites de prises autorisées. En 1948, le surintendant, Gustave Bédard,

revient avec l’idée d’une station biologique permanente pour protéger

l’investissement dans les installations du parc et assurer son avenir, une

recommandation qui ne semble pas s’être concrétisée.

Dans le cas des autres espèces animales du parc, la politique d’in-

terdiction de la chasse persiste, même pour des animaux dont les

comportements sont parfois nuisibles. Le cas du castor a déjà été

évoqué dans ses effets sur les populations de truites, auxquels s’ajoutent

les inondations et l’érosion des routes qui nuisent à la circulation dans

le parc. Celui de l’ours demeure ambigu dans la mesure où certains sont

quasi domestiqués et font le plaisir des visiteurs qui les nourrissent lors

de leurs présences récurrentes. Par contre, s’ils prolifèrent, ils peuvent

devenir agressifs et se livrer à du pillage destructeur, ce qui conduit

à leur élimination. Il en est de même des loups lorsque leur population

augmente trop. La gestion de la faune dans leur cas se fonde sur une

évaluation subjective de la nuisance et des risques pour les visiteurs.

Un raquetteur rencontre un orignal dans un sentier du parc des Laurentides, en 1947

Chapitre 3. Un parc accessible par la route, 1930-1960 127